재단 소식

민들레(27호) 문화인 노회찬 - 그보다 더 크게 웃어보겠다는 다짐

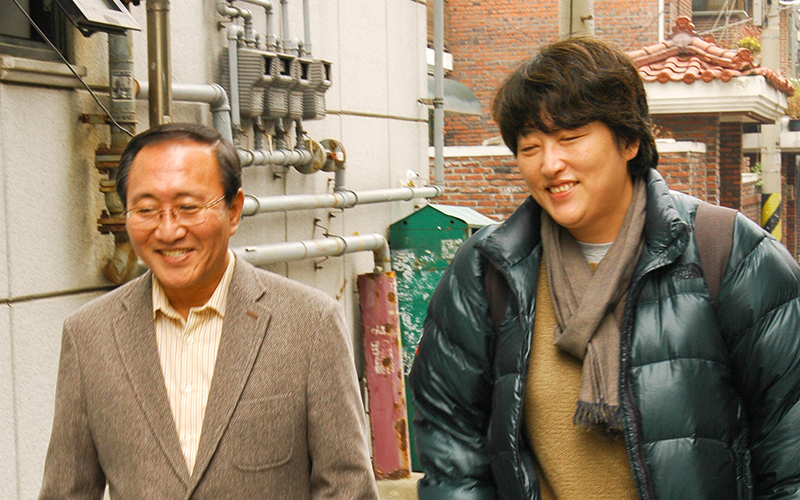

© 사진 이상엽

▲ 2010.6.1 서울시장 선거 마지막 유세현장

문화인 노회찬

왜 난 그날 밤을 눈 내리는 명동의

성탄절 전야로 기억하고 있을까?

그러니까 난 이 글을 쓰기 전까지, 2010년 지방선거 투표 전날인 6월 1일의 그날 밤을 눈이 내리는, 마치 축복받은 성탄의 전날이라고 기억하고 있었다. 이젠 모든 기억이 의심스러워 진 그날 밤. 나는 노회찬 당시 진보신당 서울 시장 후보의 마지막 유세인 명동거리에 함께였다.

내 기억에, 그날은 눈이 오고 있었고, 노회찬 후보는 선거 운동원들과 함께 마치 축제의 마지막 날을 즐기는 것처럼 둥글게 모여 춤을 췄고, 그리고 세상 가장 행복한 사람인 듯 크게 웃고 있었다. 그리고 모든 것이 끝나고 난 몇 명의 지인들과 근처 골목에서 술을 마셨는데, 상당히 춥다는 기억, 그리고 여전한 눈의 기억, 그리고 그럼에도 불구하고 서로 손을 부여잡으며 곧 보자고 큰 소리로 인사를 하며 헤어진 순간이 남아있다.

무엇 때문일까, 도대체 어떤 기억의 오류가 나로 하여금 서울의 6월 날씨를 겨울로 기억하게 만들었을까.

여당 후보를 이기기 위해 반드시 단일화를 해야 한다는 압박이 강하던 그때, 그러나 단일화를 위한 최소한의 선거나 정책연대도 제안받지 못한 상황에서, 노회찬 당시 후보의 마음은 그리 가볍지는 않았을 것이다. 선거 결과 이후의 후폭풍도 각오를 해야 했을 것이고, 이제 겨우 2년이 된 당은 작고 작고 작아지고 있었으니 말이다.

그러나 난 그의 함박웃음만이 기억난다. 그는 그런 사람이었으니까.

그의 인터뷰집의 한 꼭지를 위해 인터뷰를 할 때도, 그와 함께 밥을 먹거나, 혹은 이야기를 하거나, 함께 집회에 참여할 때도. 난 그가 힘들어하는 모습을 본 적이 없다. 힘들지 않을 리 없을 텐데도 그는 언제나 웃었고, 승리할 것이라고 말했고, 그러니 지칠 이유도 포기할 이유도 없다고 말했다. 그래. 그는 그런 정치인이었고 선배였고 친구였다.

난 그의 그 맑은 모습 때문에 곧 패배 선언을 앞둔 그 유세의 마지막을 마치 성탄절 전야의 설렘으로 기억하고 있었던 것 같다. 그럼에도 불구하고. 그는 여전히 작은 깃발을 들고 성큼성큼 길을 걸어갈 것이고, 난 그 작은 깃발을 보며 싱긋 웃으며 근처를 배회할 것이며, 함께 배회하는 다른 친구들의 손을 잡으며 신나게 곧 또 만나자고 인사를 건넬 것이라는 걸 그때 이미 알고 있었던 것 같다.

그래서 지금 앞자리에 보이지 않는 그가 참 그립다. 그가 떠난 그날 이후, 난 그때도 그랬던 것처럼 여전히 이런저런 실수를 하고, 잘못도 하고, 비겁해지기도 하고, 어떤 비극에 외면을 할 때도 있다. 하지만 그 걸음걸음의 길에서 발을 완전히 빼진 않으려고 한다. 그건 안된다라고 그가 나에게 말을 하고 있다고 믿기 때문이다.

올해에도 어김없이 찾아온, 그의 이름으로 된 장미 한 송이를 받을때마다 반성과 함께 각오를 더한다. 적어도 그를 다시 만나게 될 그때에는, 그보다 더 크게 웃어보고 싶어서.

- 변영주 (영화감독)